话剧《北京法源寺》经典重演:历史风云中的信仰与抉择

更新时间:2025-04-28 11:40 浏览量:48

## 当古刹钟声响起:在《北京法源寺》的舞台上触摸历史的温度

北京法源寺的丁香花又开了。每年四月,这座千年古刹的庭院里,淡紫色的花朵如烟如雾,仿佛在无声诉说着那些被时光掩埋的故事。而每当话剧《北京法源寺》的帷幕拉开,观众便跟随着演员的脚步,穿越回那个风云激荡的年代,在历史与现实的交错中,感受信仰与抉择的重量。

话剧《北京法源寺》改编自李敖同名小说,以这座始建于唐贞观年间的古寺为背景,将戊戌变法这一中国近代史上的关键节点,浓缩在一座寺庙的空间与三天的时间之内。舞台上,光绪帝的忧思、康有为的激昂、谭嗣同的决绝、慈禧的权谋,在法源寺这个特殊的时空交汇点上激烈碰撞。当谭嗣同说出"我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑"的经典台词时,剧场里的空气仿佛凝固——那一刻,历史不再只是教科书上的文字,而成为了可触可感的生命体验。

这部作品最打动人心之处,在于它超越了简单的是非评判,展现了历史夹缝中人的复杂性与多面性。慈禧不再只是教科书上的"顽固派",她的决策背后是对帝国命运的深切忧虑;光绪的维新理想中掺杂着对权力的渴望;康有为的变法主张里隐藏着知识分子的天真。正如编剧所说:"历史没有非黑即白的选择,每个身处其中的人都在自己的认知范围内做出了最合理的选择。"这种对人性的深刻洞察,让《北京法源寺》成为了一面镜子,照见过去,也映照当下。

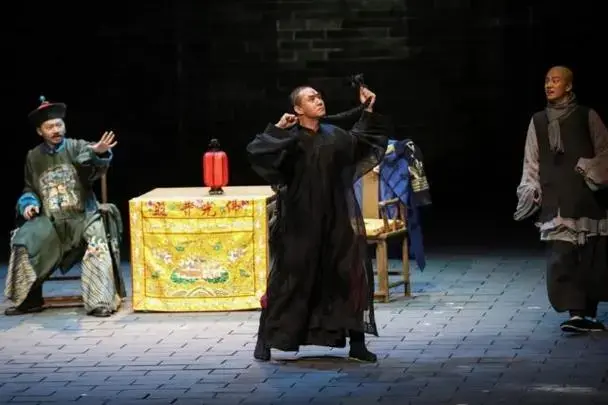

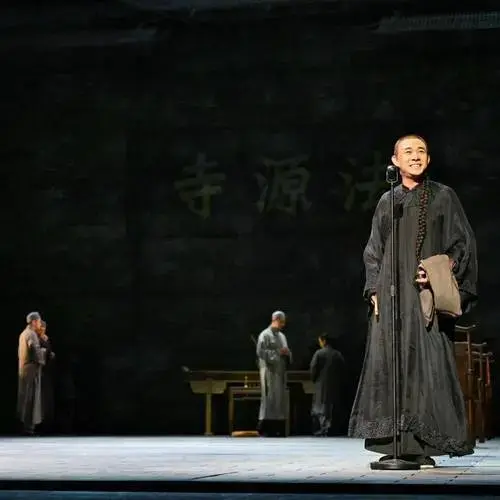

在表现形式上,《北京法源寺》打破了传统历史剧的叙事框架。舞台设计极简却富有象征意义——几根立柱勾勒出古刹的轮廓,光影变化暗示时间的流转。演员们时而跳入角色,时而跳出叙述,这种"间离效果"的运用,邀请观众与历史保持一种清醒的对话关系。当慈禧与光绪的对话通过现代语言的转译呈现时,我们突然意识到:那些看似遥远的权力博弈、理想冲突,与当下社会中的诸多困境何其相似。

当代观众为何需要这样一部历史剧?在信息爆炸却思考匮乏的时代,《北京法源寺》提供了一种难得的"慢思考"空间。当谭嗣同选择以死唤醒国人,当光绪在变法与守旧间痛苦挣扎,当康有为流亡海外仍心系故土——这些抉择背后是对信仰的坚守,对价值的判断。导演田沁鑫曾说:"排这部戏时,我常想:如果是我,会怎么做?"这也正是观众走出剧场后挥之不去的问题:面对时代的洪流,我们又将如何安放自己的信仰,做出怎样的抉择?

《北京法源寺》的经典重演恰逢其时。在全球格局剧变、价值多元的今天,回望那个"三千年未有之大变局",我们或许能找到某种精神参照。历史不会简单重复,但人性与抉择的困境却永恒相似。当剧场灯光暗下,法源寺的钟声在想象中回荡,每个观众都在完成一场与历史的私密对话——关于勇气与妥协,关于变革与坚守,关于个人命运与时代洪流。

走出剧场,北京法源寺真实的丁香花仍在四月绽放。而话剧《北京法源寺》所激荡的思想火花,将在每个观众心中继续生长,成为观照现实的一面镜子。这或许就是经典重演的意义——不是简单的怀旧,而是在历史的长河中,打捞那些永恒的人性光辉与生命启示。