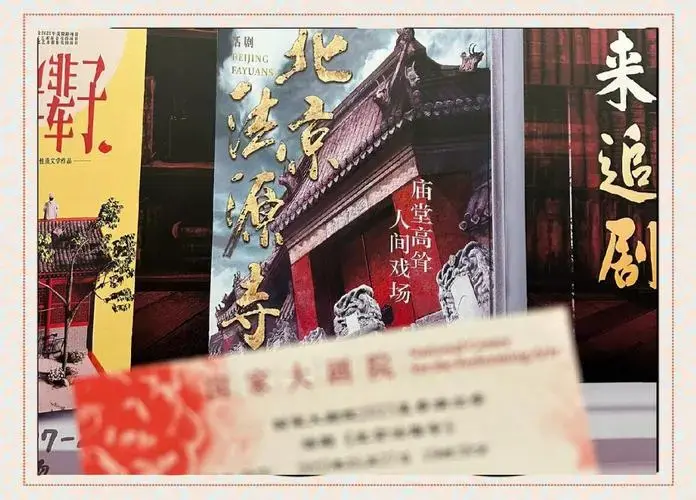

《北京法源寺》话剧艺术解析:舞台上的禅意与史诗

更新时间:2025-04-28 12:10 浏览量:61

## 沉默的砖石会说话:《北京法源寺》如何让历史在舞台上重新呼吸

当大幕拉开,法源寺的飞檐斗拱在舞台上投下斑驳光影,时间仿佛在这一刻凝固又奔涌。李敖笔下的《北京法源寺》从纸页跃入三维空间,不再是被装订的文本,而成为可触摸的历史肌理。这部被誉为"中国话剧新高峰"的作品,以惊人的艺术魄力解构了我们对历史剧的刻板想象——它既不拘泥于史实的亦步亦趋,也不沉溺于形式的花哨炫技,而是在舞台的方寸之间,构建了一个让历史与当代对话的"禅意空间"。

田沁鑫导演的舞台魔法始于对物理空间的解构与重建。法源寺这一千年古刹在剧中不仅是故事发生的容器,更成为具有自主意识的叙事主体。舞台设计巧妙地运用中国园林"借景"手法,通过移动屏风与光影变化,让同一空间在戊戌年的血腥与当下的宁静间自由切换。当康有为与谭嗣同的辩论声在寺院的回廊间碰撞时,那些沉默的砖石仿佛也加入了对话——这正是导演的高明之处,她让建筑成为历史的见证者与参与者,而非冰冷的布景。

在表演艺术的突破上,《北京法源寺》创造了一种"间离式沉浸"的独特体验。演员们既需要全情投入角色,又必须时刻保持与观众的意识连接。奚美娟饰演的慈禧不再是脸谱化的反派,她在龙椅上的每个细微颤动都揭示着权力重压下的孤独;周杰塑造的光绪帝则用当代青年的肢体语言,消解了历史人物的距离感。这种表演不是对历史的复制,而是通过现代身体对历史灵魂的重新诠释,让观众在认知共鸣中完成跨越时空的情感链接。

文本改编上,话剧版完成了从文学叙事到戏剧行动的惊人转化。李敖原著中磅礴的史论被提炼为富有张力的戏剧冲突,大段政治辩论通过舞台调度转化为视觉诗篇。当谭嗣同"我自横刀向天笑"的豪言与菜市口行刑的慢动作蒙太奇并置时,语言退居次席,身体的仪式感成为更强大的叙事媒介。编剧大胆保留原著的思想锋芒,又赋予其适合舞台表现的节奏与韵律,使每个台词都像禅宗公案般值得玩味。

该剧最震撼的艺术创造在于建立了"历史—当下"的对话机制。舞台上,古代人物会突然转向观众发问;现代装扮的解说者又随时可能融入历史场景。这种时空折叠的叙事策略,彻底打破了传统历史剧的第四堵墙。当谭嗣同隔着百年的晨雾与当代青年对视时,历史不再是教科书上的既定结论,而成为需要每个观众参与解读的开放文本。法源寺的禅意,恰恰体现在这种"不立文字,直指人心"的戏剧表达中。

《北京法源寺》的伟大之处,在于它重新定义了历史剧的当代价值。在这个信息爆炸却记忆缺失的时代,它提醒我们:历史不是博物馆里的标本,而是流动在每个人血液中的文化基因。当舞台上的光影渐暗,法源寺的钟声却在我们心中久久回荡——这或许就是话剧艺术的至高境界,它让消逝的时间重新呼吸,让沉默的砖石开口说话。在娱乐至死的年代,这样的作品犹如一剂清醒药,唤醒我们对历史、对文化、对生命的敬畏与思考。