传统文化新演绎!儿童剧《马兰花》传递真善美

更新时间:2025-05-01 18:20 浏览量:50

## 当马兰花开遍数字原野:传统文化如何叩响Z世代的心门

"马兰花,马兰花,风吹雨打都不怕..."这段熟悉的童谣旋律,是否唤醒了你尘封的童年记忆?近日,新版儿童剧《马兰花》在全国巡演中引发热议,不仅场场爆满,更在社交媒体上掀起一股"马兰花热"。这朵神奇的花儿,如何在数字时代重新绽放?传统文化的现代表达,又为我们揭示了怎样的传播密码?

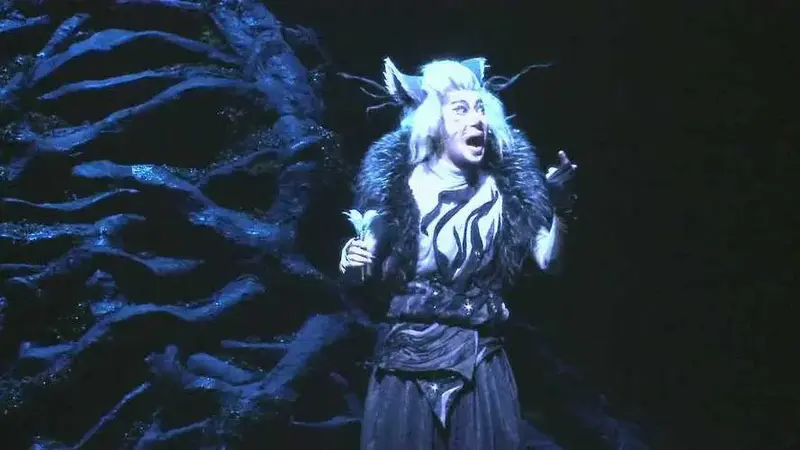

《马兰花》的故事内核历经六十余年而历久弥新,讲述勤劳善良的小兰与贪婪懒惰的大兰之间的命运对比,最终传递"勤劳善良终有善报"的朴素价值观。在1956年首演时,它曾创下连演百余场的纪录;而今天的新版本,则通过全息投影技术打造出如梦似幻的森林场景,用现代舞美重新诠释经典。这种"旧魂新壳"的创作思路,恰恰击中了当代观众的审美需求——我们渴望熟悉的温暖,却也追求新鲜的刺激。

在注意力经济时代,传统文化的传播面临前所未有的挑战。数据显示,Z世代平均注意力持续时间仅为8秒,比金鱼还要短1秒。在这样的环境下,《马兰花》制作团队做出了大胆尝试:将演出精华剪辑成15秒短视频投放社交平台,邀请知名coser扮演剧中角色进行直播互动,开发马兰花主题的AR滤镜让观众"变身"小动物...这些数字化手段不仅没有稀释作品的艺术价值,反而让经典故事以更轻盈的姿态飞入寻常百姓家。当传统文化遇上数字科技,产生的不是排斥反应,而是奇妙的化学反应。

儿童剧作为美育的重要载体,其价值远不止于娱乐。《马兰花》中,小兰的勤劳品质、老猫的知恩图报、马郎的正义勇敢,构成了一个完整的价值坐标系。在"鸡娃"教育盛行的今天,这样的作品为孩子提供了另一种成长参照——不是通过竞争获取成功,而是依靠美德赢得尊重。有教育专家指出,观看过《马兰花》的儿童在后续行为观察中,表现出更强的同理心与合作意识。真善美的种子,就这样通过艺术的形式悄然播撒。

《马兰花》的成功不是孤例。从《哪吒之魔童降世》的票房奇迹到《只此青绿》的一票难求,传统文化IP正迎来集体爆发期。这些案例揭示了一个文化传播的新范式:找到传统与现代的"最大公约数"。对《马兰花》而言,这个公约数是永恒的真善美主题;对创作者而言,则是要兼具文化守成者的敬畏与创新者的勇气。当我们不再把传统视为沉重的包袱,而是看作创意的源泉时,文化传承就拥有了无限可能。

站在文化自信的时代背景下,《马兰花》现象给予我们深刻启示:传统文化不是博物馆里的标本,而是流动的江河。它需要当代人的重新诠释与演绎,才能在变化的环境中保持生命力。下一次当你听到"马兰花"的旋律,或许可以思考:在这个算法主导的时代,我们还能为经典故事创造哪些新的打开方式?毕竟,文化传承的本质,不就是让古老的精神持续叩响每一代人的心门吗?